Geschichte:

Der Name Saalburg erscheint erstmals 1604 als reine Ortsbezeichnung in der historischen Überlieferung. Der Name rührt wahrscheinlich daher, dass der gesamte anliegende Waldbezirk, die Hohe Mark, ursprünglich Königsgut war. Zum größten Teil wurde er dann als Allmende den umliegenden Gemeinden zur Waldnutzung überlassen, der Rest diente noch lange Zeit als königliches Wildgehege. In diesem sog. Saalgut stand auch ein Jagdhaus, das im Spätmittelalter aufgegeben wurde. Wahrscheinlich haftete an diesem der Name Saalburg, der später auf die römische Kastellruine übertragen wurde. Wie Flurnamen wie Rosengarten (= Rossgarten) nahelegen, bestand auf der Passhöhe wahrscheinlich eine mittelalterliche Pferdewechselstelle.

Für eine mittelalterliche Wiedernutzung des Kastells Saalburg gibt es keine historische Überlieferung. Sie ist aber aufgrund der strategisch günstigen Lage an einem wichtigen Pass über den Taunus naheliegend und aufgrund der zahlreichen in das Hochmittelalter datierenden Funde plausibel. Möglicherweise zeigt ein Schlüssel sogar schon eine Belegung in der Karolingerzeit an. Da die gesamte Umgegend ursprünglich Königsgut war, wäre die Initiative für eine Wiedernutzung zu dieser Zeit somit an höchster Stelle zu suchen. Das mittelalterliche Fundgut setzt sich vor allem aus Reitzubehör des 10.-12. Jhs. zusammen. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass auf der Saalburg eine Niederadelsfamilie saß, die wahrscheinlich zu den Reichsministerialen gehörte. Für das Hochmittelalter kämen als Besitzer der Saalburg und ihrer Umgebung die Grafen von Diez in Frage, die 1243 das nördlich des Taunuspasses gelegene Zisterzienserkloster Thron gründeten. Es wird angenommen, dass zu dessen Gründungsausstattung auch die Saalburg gehörte, da beim Bau des Klosters zahlreiche römische Ziegel wiederverwendet wurden. Eine Entfremdung von Reichsgut durch die Grafen von Diez für die Ausstattung des Klosters ist für andere Besitztümer wie das Gut Niedernhain gesichert.

Eine Rolle für die Wiedernutzung des Kastells könnte auch mittelalterliche Eisenverhüttung gespielt haben, die vor allem für den Bereich nördlich des Taunuskamms, aber auch im unmittelbaren Umfeld der Saalburg nachgewiesen ist. (Stefan Eismann)

Bauentwicklung:

Der Forschungsstand lässt keine Angaben zu der genauen zeitlichen Abfolge der mittelalterlichen Wiedernutzung der Saalburg zu. (Stefan Eismann)

Baubeschreibung:

Die Ausgrabungen im Kastell Saalburg haben bislang keine Indizien für eine mittelalterliche Wiederverwendung der römischen Bausubstanz ergeben. Der Grund dafür kann aber im frühen Zeitpunkt der Untersuchungen liegen, zu dem entsprechende Befunde eventuell übersehen bzw. nicht beachtet wurden. Es existieren aber unmittelbar nördlich des antiken Stabsgebäudes mehrere Befunde, die sich kaum in einem römischen Kontext deuten lassen.

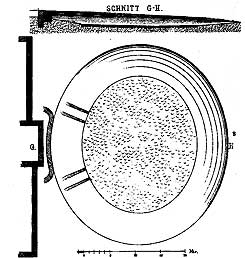

Unmittelbar nördlich der Principia wurde bei den Ausgrabungen eine ovale Vertiefung von 14 x 11 m Größe aufgefunden, die von einem 3 m breiten, sanft ansteigendem Hang umschlossen war. Der Boden der Vertiefung war gepflastert. Zwischen dem äußeren Rand und der Principia wurde eine geschwungene Mauer freigelegt, die sich in ihrer Biegung an den Verlauf des Ovals anpasst und an die Nordwand des Stabsgebäudes anbindet. Im Bereich der beiden Enden dieser Mauer führen zwei Mauerpaare, die jeweils 1 m Abstand aufweisen, den Hang hinunter zum ebenen Innenraum.

Die Interpretation dieses Befundes ist nicht geklärt. Von der ursprünglichen Ansprache als "Amphitheater" rückte schon der Ausgräber Louis Jacobi ab. Spätere Deutungen schlossen ein Wasserbassin oder eine Reitbahn ein, für letzteres würden die Funde von Hufeisen, Sporen und Trensen im Innenraum sprechen. Unter der Pflasterung wurde ein rechteckiges, holzverschaltes Wasserbecken mit Abfluss ergraben, zu dem eine Treppe hinunterführte. Dieses wurde bei der Anlage des Ovals gekappt und verfüllt. Das Fundmaterial aus der Füllung ist ausschließlich römisch, was aber bei einer Herkunft des Materials aus dem umliegenden Bereich zu erwarten gewesen wäre. Für die Gestalt des Beckens existieren Parallelen in mittelalterlichen Pferdeschwemmen auf Burgen. Für das Oval ist auch eine Deutung als Rest einer mittelalterlichen Motte in den Raum gestellt worden, dagegen spricht aber vor allem die Pflasterung. Eine Deutung als Reitplatz erscheint am wahrscheinlichsten. Ob das unmittelbar benachbarte Fahnenheiligtum der Principia mit seinen besonders starken Mauern im Mittelalter als Turm bzw. Bergfried ausgebaut worden ist, lässt sich aufgrund des Fehlens entsprechender Indizien nicht entscheiden.

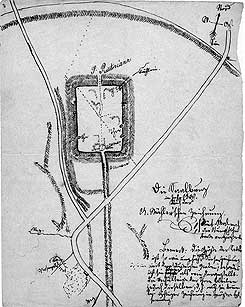

Ungefähr 500 m südsüdöstlich der Saalburg wurde 1907 ein mittelalterlicher Turm mit dem Maßen 6,30 x 7,25 m bei einer Mauerstärke von 1,0 m ergraben. Mit dem umlaufenden Graben besaß die Anlage eine Gesamtausdehnung von 20,5 x 25,5 m. Die Datierung ist unklar, da dort sowohl karolingerzeitliche als auch spätmittelalterliche Keramik aufgefunden wurde. Aufgrund der geringen Mauerstärke dürfte sich der Turm am ehesten als Warte zur Überwachung der Passstraße ansprechen lassen. (Stefan Eismann)

Arch-Untersuchung/Funde:

Ausgrabungen im Bereich des Saalburg-Kastells finden seit 1853 statt. Zu den mittelalterlichen Funden gehören ein karolingerzeitlicher Schlüssel, Reitzubehör des 10.-15. Jhs. und Keramik, letzteres auch aus dem Brunnen 1 nördlich der Principia. Die mittelalterliche Nutzung der Passstraße wird durch den Fund eines zwischen 1220 und 1300 in Schwäbisch Hall geprägten "Händelhellers" unmittelbar am Limesdurchgang belegt. (Stefan Eismann)