Geschichte:

Im Bereich der Altstadt von Höchst hatten bereits die Römer während der augusteischen Germanenfeldzüge ein Militärlager angelegt. Der Ort erscheint erstmals 790 anlässlich einer Schenkung an das Kloster Lorsch in der historischen Überlieferung. Schon zu Beginn des 9. Jhs. hatte das Erzstift Mainz die Kontrolle über den Ort erlangt, wovon die ab 830 errichtete Justinuskirche ein noch heute existentes bauliches Zeugnis darstellt. Als Standort einer Burg weist der Platz über dem Mainufer mehrere strategische Vorzüge auf. Zum einen bildet der Main hier eine breite Schleife nach Norden, so dass von ihrem Standort aus ein weiter Flussabschnitt überblickt werden konnte. Dazu mündet hier die von Norden aus der Wetterau kommende Nidda in den Main und eine Furt erleichterte dessen Überquerung.

Als erste Phase der Burg wird in der älteren Literatur eine ottonische Turmburg vermutet, für die aber bislang jegliche gesicherte archäologische oder historische Evidenz fehlt. Indirekt ist eine Burg in Höchst für die Mitte des 12. Jhs. nachgewiesen. So erscheint ein Burggraf des Erzstifts Mainz zwischen 1143 und 1151 in der historischen Überlieferung. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Burg auch erbaut worden sein, denn das Erzbistum Mainz betrieb erst unter Erzbischof Heinrich (1142-1153) eine aktive Burgenbaupolitik. Die ursprüngliche Aufgabe der Burg wird in der Erhebung von Zöllen auf dem Main gelegen haben, doch 1157 verbot Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Eintreibung von Zöllen auf dem Untermain; das Verbot besaß aber keine lange Dauer. Bauhistorisch ist eine stauferzeitliche Burg in Höchst durch die Existenz von Buckelquadern belegt. Auf der Burg saßen Mainzer Burggrafen, zu denen die Herren von Idstein gehörten. 1355 wurde Höchst zur Stadt erhoben und mit einer Befestigung umgeben.

In ihrer Funktion als Mainzer Zollstätte war die Burg der Stadt Frankfurt ein permanentes Ärgernis. Als Erzbischof Johann II. unberechtigt in Kelsterbach einen Zoll auf die Mainschifffahrt erhob, erbrannte darauf eine Fehde, in der 1396 der Frankfurter Stadthauptmann Johann II. von Cronberg Burg und Stadt eroberte und niederbrannte. Der Erzbischof begann unverzüglich mit dem Wiederaufbau, musste diesen aber 1408 auf königlichen Befehl einstellen. Dies kann aber nicht von langer Dauer gewesen sein, denn Dendrodatierungen von Turm und Schildmauer zeigen an, dass der Neubau um 1413/14 weitgehend vollendet gewesen war. 1635 wurde das Schloss im Dreißigjährigen Krieg auf Befehl des Feldherren Bernhard von Weimar und Betreiben der Stadt Frankfurt niedergebrannt, damit es nicht den kaiserlichen Truppen als Stützpunkt in die Hände fallen und der Zoll dort nicht mehr erhoben werden konnte. Das Schloss wurde darauf nicht mehr aufgebaut, 1665 wurde das Wasser aus den Gräben abgelassen. Mit der Errichtung des Neuen Schlosses unmittelbar westlich wurden die übrig gebliebenen Gebäude nur noch als Lager für Naturalabgaben und als Weinhandlung genutzt. Später wohnte einer der Mitbegründer der Hoechst AG hier, außerdem beherbergte es ein französisches Offizierskasino und den amerikanischen Soldatensender AFN. 1961 erwarb die Hoechst AG das Alte und das Neue Schloss und ließ sie als Tagungshaus bzw. Museum renovieren. Seit 2002 gehört das Schloss der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und bietet Raum für die Denkmalakademie, das Firmenmuseum der Hoechst AG und dem Museum für Höchster Geschichte. (Stefan Eismann/Reinhard Friedrich)

Bauentwicklung:

Als Ursprung der Burg wird eine hölzerne Anlage aus dem 12. Jh. vermutet, zu der ein bei einer Ausgrabung geborgener Tonfliesenboden gehört haben könnte. Stratigraphisch noch früher ist aber eine bei den archäologischen Untersuchungen erfasste Grabenböschung einzuordnen, die eine andere Ausrichtung als die Ringmauer des 13./14. Jhs. besitzt. Die Burg ist im 1. Viertel des 13. Jhs. in Stein ausgebaut worden, wovon noch Teile der Ringmauern und der Unterbau des Schlosses stammen.

Der sogenannte "Gerlachbau" wurde zwischen 1355 und 1360 errichtet. Nach der Zerstörung im Jahr 1396 wurde die Burg im Kastelltyp mit doppelter Umwehrung und runden Ecktürmen wiederaufgebaut. 1413/16 ist die 4 m starke Schildmauer im Norden erneuert worden. Erzbischof Dieter II. residierte nach seiner päpstlichen Absetzung 1461 bis zu seiner Wiederwahl 1475 in der Höchster Burg und ließ die Burg durch Nikolaus Eseler d. Ä. zum Residenzschloss ausbauen. Von 1582 bis 1601 wurde unter dem Mainzer Erzbischof Wolfgang von Dalberg mit dem Umbau der Anlage zu einem "Dalbergbau" genannten Renaissanceschloss begonnen, das unter seinen Nachfolgern bis 1608 fertig gestellt wurde. Die mittelalterlichen Gebäude wurden aufgestockt und mit Renaissancegiebeln versehen. Der Nordostturm wurde 1587 auf 50 m erhöht. Nach der Zerstörung im Jahr 1635 blieb von der Vierflügelanlage nur der nordöstliche Trakt erhalten. Wie eine Abbildung von Merian aus dem Jahr 1635 zeigt, standen von den übrigen Partien noch die Außenmauern. Teilbereiche wurden ab 1719 abgebrochen. Zwischen 1772 und 1774 diente das Schloss als Steinbruch für den Bau des östlich gelegenen Bolongaropalastes. Dabei wurde auch der eventuell noch von der ersten Burganlage stammende, in die Mitte des Westflügels integrierte, rechteckige Turm beseitigt.

Im Jahr 1908 beauftragte der damalige Besitzer des Areals, Ernst Rütger von Brüning, den Architekten Bodo Ebhardt mit dem Wiederaufbau des Schlosses. Der hypertrophe Entwurf kam aber nicht zur Ausführung. Auch andere Pläne wie die Erbauung einer Basilika nach Art des Limburger Doms oder eine Rekonstruktion für die Nutzung als Höchster Rathaus blieben folgenlos. (Stefan Eismann/Reinhard Friedrich)

Baubeschreibung:

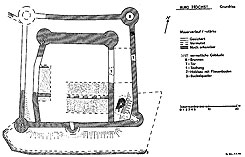

Die Burg in Höchst liegt am Rand der Hochterrasse am Nordufer des Mains. Der Abhang zum Fluss war durch eine Zwingermauer mit einem aus Buckelquadern gemauerten Eck geschützt. Auf den anderen Seiten verläuft ein heute trockener, 20 m breiter Wassergraben.

Von den ersten Bauphasen ist zu wenig bekannt, als dass eine Beschreibung der damaligen Burggestalt möglich wäre. Die heute erkennbare Anlage basiert auf dem spätmittelalterlichen Ausbau mit einem doppelten Mauerring, der außen eine Seitenlänge von ca. 40 m besaß. Im Südwesten und Nordosten der äußeren Zwingermauer standen an den Ecken Rundtürme von ca. 7 m Durchmesser, die im Inneren jeweils einen Brunnen aufwiesen. Die Südostecke war mit einem hufeisenförmigen Schalenturm gesichert. Der innere Mauerring schloss auf der Mainseite im Süden an die äußere Zwingermauer an. An dieser am wenigste gefährdeten Seite war die Ummauerung nur einfach in 2,60 m Stärke ausgeführt. Hingegen bestand die Nordseite der inneren Wehrmauer aus einer 4,80 m starken und 13 m hohen Schildmauer mit zwei Rundtürmen an den Ecken. Der östliche Turm wurde in der Neuzeit aufgestockt und diente als Schlossturm. Dabei ist das mit Kuppel und Laterne bekrönte Belvedere von 1587 auf der Turmspitze hervorzuheben, für das im deutschen Profanbau keine Parallelen existieren. Die Südseite des Innenraums wurde durch den 35 x 14 m großen Palas eingenommen, dessen Keller ein Kreuzgratgewölbe besaß.

Der Zugang zur Burg erfolgte durch Tore in den östlichen Mauern. Erhalten ist der reich ornamentierte Torbau aus dem beginnenden 17. Jh. (Stefan Eismann/Reinhard Friedrich)

Arch-Untersuchung/Funde:

Sondagen durch den Architekten Claus Mehs 1907.

Archäologische Untersuchungen während Umbauten am Schloss zwischen 1978 und 1982.