Geschichte:

Die erste urkundliche Erwähnung der Henrichenburg findet man im Jahre 1263. Besitzer war Arnold Ritter von Henrichenburg. Die Burganlage besaß eine herausragende strategische Bedeutung durch ihre Lage an der Südostgrenze des Vestes Recklinghausen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den oft feindlich gesinnten Grafen von der Mark. Zudem bot die Lage an der fischreichen Emscher auch wirtschaftliche Vorteile. Im 14. Jahrhundert wird die Familie von Düngelen als Besitzer der Burg genannt. Zwei andere Linien dieses bekanntesten Castrop-Rauxeler Adelsgeschlechts waren zu dieser Zeit auch auf den Gütern Bladenhorst und Ickern ansässig. Aus dem Familienwappen derer von Düngelen entwickelte sich auch das heutige Wappen der Gemeinde Henrichenburg. 1462 ging die Burganlage an Johann von Grimberg, der sie im Jahre 1483 an die Familie von Gysenberg abtrat. Der letzte Vertreter dieser Adelsfamilie, der Hildesheimer Domherr Arnold Robert von Gysenberg, verkaufte die Henrichenburg 1725 an Josef Clemens August von Westerholt.

Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach (1696-1776), Fürstäbtissin von Essen und Thorn erwarb 1775 die Burg von der Erbtochter des Josef Clemens August von Westerholt und ihrem Mann Ludolf Friedrich Adolf Freiherr von Bönen. Laut Kaufbrief zahlte sie 108.000 Thaler für die Burg. Nach dem Tod der Fürstin im Jahr 1776 ging die Burg als Teil der Fürstin-Christine-Stiftung in den Besitz des Waisenhauses Essen-Steele über.

1787 wurden die baufälligen Gebäude der Burganlage abgetragen.

Erst 1994 wurden die Überreste bei Bauarbeiten angegraben und daraufhin wissenschaftlich untersucht. Nachdem die archäologischen Arbeiten abgeschlossen waren, wurde das Gelände am Rhein-Herne-Kanal zum Landschaftsarchäologischen Park Henrichenburg umgebaut. Besucher können heute durch wiederaufgebaute Grundmauern spazieren. Mit landschaftsarchitektonischen Elementen, wie Hecken und säulenförmigen Bäumen, wurden die Mauern, Gebäude und Türme der Burg nachgebildet und erlebbar gemacht.

Bauentwicklung:

Bei archäologischen Untersuchungen konnten auf der Hauptburg 5 Bauphasen unterschieden werden: 1. Die wohl älteste Phase stellt der südliche Teil des Ostflügels dar. 2. Bauten im nördlichen Teil des Ostflügels und am Nordflügel. 3. Bau eines Turmes im Nordosten. 4. Bau des Westflügels. 5. Erweiterung von Wohnräumen im Nordflügel. (R. Beusing)

Baubeschreibung:

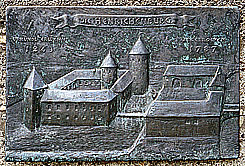

Im Jahre ihres Abrisses 1787 wurde eine Skizze der Burg angefertigt, die heute aufgrund von Ausgrabungen weiter differenziert und in Teilen korrigiert werden konnte.

Burg Henrichenburg bestand demnach aus einer quadratischen Hauptburg mit zwei runden und einem eckigen Burgturm sowie einer trapezförmigen Vorburg. Anhand der erhaltenen Fundamente der Hauptburg können die folgenden fünf Bauphasen zugeordnet werden:

1. Der südliche Teil des Ostflügels mit den beiden runden Burgtürmen von cirka 7 m Durchmesser und der Südflügel besaß ein Fundament aus vermörtelten Ziegelsteinen. Die Mauerbreite der Zwischenwände beträgt bis zu 1,75 m und die Außenmauern waren mit einer Dicke von bis zu 2 m ebenfalls massiv. Das Fundament lag auf massiven Schwellbalken auf.

2. Der nördliche Teils des Ostflügels und des Nordflügels, der vermutlich bereits in den Jahren 1775/76 abgerissen wurde, war aus vermörteltem Bruchstein, vorwiegend Sandstein, zweischalig errichtet.

3. Der eckige Turm im Nordwesten und der Westflügel ruhten auf einem schlecht ausgeführten Fundament aus weichem Kalk-Sand-Mörtel vermischt mit Sandstein- und Ziegelbrocken. Bei dieser Bauphase handelte es sich um eine Renovierungs und Ausbesserungsphase. Die erste Bauphase des Westflügels erfolgte wohl gleichzeigig mit dem Bau des Nordflügels.

4. Der ursprüngliche Aufbau des Westflügels basierte auf solideren Fundamenten. Dies zeigt sich in einer sorgsam ausgeführte Eichenpfählung und zwei Stützenfundamente aus großen vermörtelten Bruchsteinen .

5. Eine fünfte Bau-/Erweiterungsphase ist im Bereich des Nordflügels belegt. Hier wurden Wohnräume nach Norden hin offenbar vergrößert. Diese Erweiterung der Burg hatte eine Verschmälerung des nördlichen Burggrabens zur Folge. So ist die nördliche Gräfte nur (noch) 8 m breit, während die übrigen Wassergräben 10 m bis 12 m messen .

Ein aus vermörtelten Ziegelsteinen bestehender, eckiger Turm stand an der Nordwestecke der Burg und besaß eine fast quadratische Grundform (7,20m x 6,8m).

In der Vorburg mit trapezförmigem Grundriss lassen sich keine unterschiedlichen Bauphasen differenzieren. Die 1,20 m dicken Mauern aus Bruchsandstein waren auf einer Pfahlgründung errichtet worden. Eine Bauweise, die sich auch im Nordflügel und dem nördlichen Teil des Ostflügels wiederfindet. An den beiden nördlichen Ecken der Vorburg befand sich eine hölzerne Wasserleitung mit einem Gefälle zur Hauptburg. Die Burg verfügte über zwei Brunnen. Ein runder, aus Bruchsteinen gemauerter Brunnen von 1 m Durchmesser befand sich im östlichen Teil des Südflügels der Vorburg. Ein zweiter Brunnen gleicher Größe befand sich am nördlichen Teil des Ostflügels der Hauptburg.

Man gelangte in die Anlage über einen 3,40m breiten Zugang, der mit Holzplanken befestigt war. Dieser befand sich mittig im südlichen Flügel der Vorburg. Eine weitere Brücke führte zur 2,80m breiten Einfahrt im Südflügel der mit einem Wassergraben umgebenen Hauptburg.

Neben Keramik- und Porzellanscherben des fand man Baumaterialien und sogar Teile einer hölzernen Wasserleitung. Durch den hohen Grundwasserspiegel waren die Burgrestegut konserviert. In dem Schlamm des Burggrabens wurden sogar rund 600 Jahre alte Äste und Zweige mit vollständig erhaltenem Laub gefunden.Sie ermöglichen die Rekonstruktion des landschaftlichen Umfeldes der Burg. (R. Beusing)

Arch-Untersuchung/Funde:

Publ: Schellhas 1999