Geschichte:

Die ältere Forschung, die bis heute kritiklos übernommen wird, unterstellte eine Erbauung der Burg zwischen 1232 und 1239 durch Ulrich I. von Münzenberg. Die Urkunde von 1239 deutet jedoch an, dass die Burg bereits durch den Reichskämmerer Kuno I. von Münzenberg erbaut wurde und tatsächlich bestätigt dies eine früher unbeachtete Urkunde aus dem Jahre 1210. Die Vererbung von Burg und Zubehör nach dem 1255 erfolgten Aussterben der Münzenberger konnte die Forschung noch nicht wirklich aufhellen. Zwar treten zunächst die Herren von Bickenbach als faktische Herren der Burg auf, doch müssen auch die Schenken von Erbach bereits frühzeitige Anteile an Burg und Herrschaft besessen haben. In der Folgezeit sollten die Anteile weiter zersplittern, wodurch Tannenberg immer mehr zur Ganerbenburg wurde. Die in der Literatur verbreitete Darstellung dieser Entwicklung ist allerdings überprüfungsbedürftig, wie auch die Geschichte dieser Burg generell neu bearbeitet werden sollte. Im späten 14. Jahrhundert waren zweifelsfrei die Schenken von Erbach die maßgeblichen Ganerben und sollten dies über die Zerstörung der Burg hinaus bis in die Neuzeit bleiben.

Die Rechtsstellung als Ganerbenburg machte Tannenberg im ausgehenden 13. Jahrhundert zunehmend zum Unterschlupf von Straßenräubern, sogenannten "Raubrittern". Als Folge einer Fehde gegen den Ritter Werner Kalb von Reinheim "besichtigte" bereits 1382 ein bewaffnetes Aufgebot der Städte Frankfurt, Mainz und Worms die Burg. Die entscheidende Zuspitzung, die zum Untergang der Burg führte, sollte jedoch erst im Jahre 1399 erfolgen.

Seit Frühjahr 1399 bemühten sich die durch die Räubereien geschädigten Städte um die Gründung eines Bündnisses aus Fürsten und Städten mit dem Ziel der Belagerung und Zerstörung der Burg Tannenberg. Diese Vorgänge sind ungewöhnlich detailliert überliefert, jedoch bedürfen die Quellen einer Neubearbeitung. Ende Juni traf Pfalzgraf Ruprecht III. (Pfalzgraf 1398-1410, ab 1400 auch deutscher König), der die treibende Kraft der Belagerung war, mit seinem Aufgebot vor der Burg ein. Der von ihm befohlene erste Erstürmungsversuch wurde von der Burgbesatzung unter Hartmut von Kronberg abgewehrt. In den folgenden Tagen trafen die übrigen Aufgebote der Koalitionäre ein, worunter sich mehrere Steinbüchsen und Bliden befanden. Die Burg sollte jedoch allein durch den Einsatz der großen Frankfurter Steinbüchse gebrochen werden können, die nur unter extremen Mühen auf den Burgberg transportiert werden konnte. Bereits der zweite Schuss dieser Steinbüchse soll den Bergfried der Burg durchschlagen haben. Am 21. Juli 1399 konnte der Tannenberg von den Belagerern eingenommen werden und wurde in der Folgezeit bis auf die Burgkapelle geschleift. Von den insgesamt 56 Verteidigern waren acht während der Belagerung gefallen und in der Burg beigesetzt worden, die übrigen, von denen nur fünf unverletzt waren, wurden gefangen genommen. Der überwiegende Teil der Gefangenen wurde im Folgejahr nach Ableistung der Urfehde in die Freiheit entlassen. Die übrigen waren vermutlich ihren Verletzungen erlegen. Ein Versuch zum Wiederaufbau der Burg ist nicht überliefert. Trotz Zerstörung der Burg blieb das später so genannte Amt Tannenberg in der Folgezeit als Ganerbenherrschaft erhalten. Nach dem Zerfall der Burgkapelle wurden im Jahre 1460 deren Einkünfte auf die Fürstenauer Burgkapelle übertragen.

Nachdem im 18. Jahrhundert Schatzgräber auf dem Tannenberg ihr Unwesen getrieben hatten, rückte die Burgruine im folgenden Jahrhundert alsbald in den Focus der Wissenschaft. 1849 erfolgte auf Anregung Großherzogs Ludwig III. (Regierungszeit 1848-1877) eine erste wissenschaftliche Ausgrabung, deren bedeutende Funde durch J.H. von Hefner und J.W.Wolf publiziert wurden. Nach 1970 erfolgten weitere Arbeiten seitens einer Arbeitsgemeinschaft, 2002 eine bisher letzte Ausgrabung durch N. Wand. (Thomas Steinmetz)

Bauentwicklung:

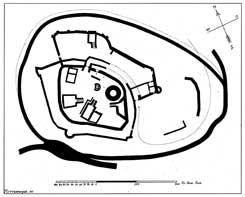

Die bauliche Entwicklung der Burg ist aufgrund ihrer Zerstörung nur noch aus dem Grundriss heraus nachvollziehbar. Klar ist, dass die Kernburg Ausgangspunkt der Burg war, doch ist die Entstehungszeit von deren Gebäuden unbekannt. Die ältere Forschung hatte das trapezförmige Gebäude neben dem Bergfried als ältesten Wohnbau angesehen und deshalb "Münzenberger Bau" genannt. Diese Theorie wurde durch die Entdeckung des Mauerrestes eines noch älteren Baukörpers neuerdings in Frage gestellt. Die Entstehungszeit der beiden Vorburgen, die äußere ist noch nicht ergraben, ist ebenfalls unklar. Sicher jedoch hatte die Entwicklung hin zur Ganerbenburg zusätzlichen Raumbedarf nach sich gezogen. (Thomas Steinmetz)

Baubeschreibung:

Die Reste der Burg wurden seit 1970 konserviert und teilweise wieder aufgemauert. In der Kernburg befanden sich neben dem Bergfried mehrere frei stehende Gebäude, die sich ungewöhnlicherweise nicht an die Ringmauer anlehnten. Eines davon wurde von den Ausgräbern als Burgkapelle gedeutet. Von allen Gebäuden sind lediglich Grundmauern erhalten, der Stumpf des Bergfrieds wurde leicht erhöht. Um die Kernburg lief ein enger Zwinger mit drei unterschiedlichen Mauertürmen (viereckig, halbrund, fünfeckig). Die innere Vorburg vor dem Tor der Kernburg ist ähnlich der Kernburg überwiegend restauriert, die kaum wahrnehmbare zweite Vorburg ist bis heute nicht von Ausgrabungen berührt worden. Um die sehr ausgedehnte Gesamtanlage läuft ein bis heute sehr tiefer Ringgraben. (Thomas Steinmetz)

Arch-Untersuchung/Funde:

Ab 1849 erfolgten auf Initiative von Großherzog Ludwig III. von Hessen-Darmstadt Ausgrabungen, deren Ergebnisse bis heute einen Meilenstein der Mittelalterarchäologie darstellen. Ab 1970 wurde der Bestand an Funden im Rahmen von Sicherungsarbeiten weiter vermehrt. Alle Altfunde wurden im Rahmen der 2008 publizierten Dissertation von Astrid Schmitt wissenschaftlich bearbeitet. (Thomas Steinmetz)

Im Zuge von Arbeiten, die der Verkehrs- und Verschönerungsverein im Bereich der nördlichen Vorburg von Tannenberg durchgeführt hat, erfolgte ein Monitoring durch die Außenstelle Darmstadt der Hessen-Archäologie. Zu den spektakulären, 2018 getätigten Funden gehört u. a. eine Schachfigur in Form eines Ritters.