Geschichte:

Die durch die urkundliche Überlieferung gesicherten geschichtlichen Anfänge der gut erhaltenen Wasserburg Kapellendorf reichen bis in das letzte Viertel des 12. Jh. zurück. Als 1182 Landgraf Ludwig III. von Thüringen eine Besitzübertragung an das Zisterzienserkloster Altzelle bestätigt, wird unter den Zeugen ein "Theoderich de Capellendorph" erwähnt. Er gehörte der 1149 erstmals urkundlich nachweisbaren Familie der Burggrafen von Kirchberg an, die sich nach ihrer Burg auf dem Hausberg bei Jena nannten. Die vornehmlich auf archäologischem Fundgut beruhende Datierung der Burg, die ihre Entstehung "wohl nicht vor 1120 und nicht später als 1180 - 1200" ansetzt, ist hingegen recht vage und bedarf der Präzisierung.

Nicht haltbar ist die vor allem in der älteren Literatur vermutete genealogische Verbindung der wohl im Reichsdienste stehenden Dynastenfamilie von Kirchberg zu dem im 9. Jh. erwähnten Graf Asis, der 833 seinen Besitz in dem Ort "Capelladorf" dem Kloster Fulda als Schenkung überließ. Im Umfeld der hochmittelalterlichen Burg lassen sich drei zum Teil frühmittelalterliche Siedlungen nachweisen, "Aspa", westlich der Wasserburg, das schon im 13. Jh. als wüst bezeichnet wurde, das 833 bezeugte "Capelladorf" sowie die Ansiedlung "Hausdorf", die, östlich der Burg gelegen, vermutlich erst im Zusammenhang mit der hochmittelalterlichen Burggründung entstanden und später mit "Capelladorf" zusammengewachsen ist.

Nicht weniger problematisch erscheint die hypothetische Rekonstruktion einer hölzernen Turmburg des 8. bis 10. Jh., die gelegentlich als vermeintliche Vorgängeranlage angesprochen wird. Eindeutige Befunde für die Existenz einer Motte fehlen bislang. Die wenigen Lesefunde, die in das 11. Jh. datieren, stammen aus dem Bereich der im Dorf gelegenen Kirche und erlauben lediglich vage Rückschlüsse auf eine unbefestigte Siedlung.

Im Blick auf die hochmittelalterliche Gründungsanlage bleibt festzuhalten, dass im Zuge von im Jahr 1933 durchgeführten Grabungen eine steinerne Befestigung aus der zweiten Hälfte des 12. Jh. existierte, bei der es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine Burggründung der Burggrafen von Kirchberg handelt. Die Wahl des Namenszusatzes "de Capellendorph" für den 1182 bezeugten Theoderich von Kirchberg untermauert die Annahme einer Gründung der Burg durch das Dynastengeschlecht in der zweiten Hälfte des 12. Jh. Die Burggrafen von Kirchberg sind als Initiatoren der 1235 gegründeten Zisterzienserinnenabtei Kapellendorf anzusprechen, die bis zur Auflösung 1527 als geistliche Einrichtung bestand.

Zu Beginn des 14. Jh. setzte der Niedergang der Burggrafen von Kirchberg ein, deren drei Burgen auf dem Hausberg bei Jena bereits 1304 zerstört wurden. Finanzielle Probleme nötigten den Burggrafen Hartmann von Kirchberg 1348 zum Verkauf der Burg Kapellendorf an die mainzische Stadt Erfurt, die im Zuge ihrer spätmittelalterlichen Landgebietspolitik 1350 mehrerer Dörfer im Umfeld der Burg sowie 1352 auch die Gerichtsherrschaft erwarb und sich einen Teil der Herrschaft Kapellendorf vom Reichsoberhaupt König Karl IV. als Reichslehen übergeben ließ. Die baulich erweiterte Burg diente der Stadt als Amtssitz sowie als militärischer Stützpunkt an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen. 1446 erlangte Apel Vitzthum von Roßla von der Stadt für 21 Jahre die Verfügungsgewalt über Burg und Herrschaft Kapellendorf. Übergriffe auf eine Gesandtschaft des Herzogs von Burgund führten zur Bildung einer gegen die Vitzthum gerichteten Allianz, bestehend aus den Herzögen von Sachsen, den Städten Erfurt, Sangershausen, Mühlhausen und Nordhausen sowie verschiedenen Adeligen, die gleich mehrere Burgen der Vitzthum, nämlich Wachsenburg, Kapellendorf, Gleisberg (Kunitzburg), Dornburg, Leuchtenburg, Isserstedt und Camburg, eroberten. Ende Dezember 1451 fiel Kapellendorf, wo burgundische Räte gefangen gehalten worden waren nach achtwöchiger Belagerung in die Hände der Bündnispartner. Die Burg gelangte 1452 erneut an die Stadt Erfurt, die sich 1508 auf Grund der angespannten Haushaltslage gezwungen sah, u. a. Kapellendorf an Herzog Johann von Sachsen zu versetzen. Die Burg verblieb in herzoglich-sächsischem Besitz und diente in der Folgezeig u. a. als Justiz- und Rentamt (1684 - 1818 und 1830).

Im Oktober 1806 diente die im Baubestand zum Teil reduzierte und in der Barockzeit ausgebaute Burg (teilweise Niederlegung des hochmittelalterlichen Bergfrieds; Errichtung des so genannten "Prinzessinnenbaus") dem Fürsten zu Hohenlohe-Ingelfingen, Oberbefehlshaber eines Teiles der preußischen Armee in der Schlacht bei Jena und Auerstedt gegen die napoleonischen Truppen, als Hauptquartier. In den Jahren 1866 bis 1879 beherbergte die Burg die "Irrenanstalt" der Universität Jena und in der Folgezeit die Schule des Ortes Kapellendorf.

1919/20 verwüsteten einquartierte Reichswehrsoldaten Teile der Anlage.

Bis 1918 verblieb die Burg im Besitz der Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach. 1922 veräußerte das Land Thüringen die Wasserburg an einen Privatmann, und 1929 fiel Kapellendorf an einen Erfurter Bürger. Die 1930 von dem Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt gegründete "Burggemeinde Kapellendorf", die 1930 von der Anlage Besitz ergriff, führte 1932 Freilegungsarbeiten durch und strebte eine touristische Nutzung an. 1933 ging Kapellendorf an die Stadt Erfurt über, und 1943 fanden zweitweise das Stadtarchiv Erfurt sowie die Bestände der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek Erfurt während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg ein Domizil in der Wasserburg.

In der Nachkriegszeit trieb der eingerichtete "Arbeitskreis Wasserburg Kapellendorf" die Restaurierung der Anlage voran. 1975 eröffnete in der "Kemenate", dem Wohnturm der Burg, eine Ausstellung zu Burg und Stadt im Mittelalter. 1998 ging Kapellendorf schließlich in das Eigentum der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten über und beherbergt heute ein von der Stadt Erfurt betriebenes Museum. Neben der musealen Nutzung dient die beeindruckende und sehr gepflegte Anlage heute als Veranstaltungsort, u. a. für Feste und Theateraufführungen. (Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

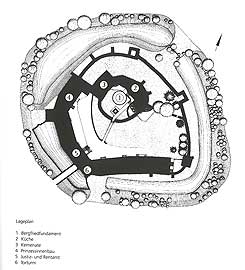

Die imposante und gut erhaltene Wasserburg Kapellendorf zeichnet sich durch eine gut ablesbare mehrphasige Bauentwicklung aus. Der im Baubestand nachweisbaren hochmittelalterlichen Gründungsanlage, die sehr wahrscheinlich in die zweite Hälfte des 12. Jh. datiert, gehören der runde Bergfried der Kernburg sowie die 1,80 m starke Ringmauer an, die einen Durchmesser von 32 m aufweist. Sie war ihrerseits von einem Graben umgeben. Direkt an die Ringmauer lehnte sich im Nordwesten ein Gebäude an, von dem ebenfalls Reste freigelegt worden sind.

Einer Ausbauphase der zweiten Hälfte des 14. Jh. - nach dem Übergang der Burg von den Burggrafen von Kirchberg an die Stadt Erfurt - gehören die sich westlich an die Kernburg anschließende mehrgeschossige Kemenate (Wohnturm) sowie die polygonale Ringmauer mit mehreren Türmen und dem breiten Wassergraben an. Die ummauerte bzw. zusätzlich durch einen breiten Wassergraben und einen Außenwall umschlossene Fläche belief sich auf 2,25 ha, bei einem Gesamtdurchmesser von bis zu 180 m. Flankiert wurde die neue Ringmauer mit zwei hohen Türmen an der Süd- und Ostseite sowie drei weiteren Schalentürmen. Ursprünglich befand sich der Zugang zur Burg östlich des heutigen Tores. Unmittelbar an die Ringmauer lehnen sich mehrere Gebäude an.

In der zweiten Hälfte des 16. Jh. erfolgte die Verlegung des Tores an seinen heutigen Standort sowie der Bau einer steinernen Brücke über den Wassergraben.

1599 wurde die Burg durch einen Brand und 1613 durch Unwetter beschädigt. 1684 erfolgte ein Ausbau im Zuge der Einrichtung des Justiz- und Rentamts. Der mit Buckelquadern verblendete runde Bergfried, der auf einer 1657 datierten Federzeichnung noch eine stattliche Höhe aufweist, wurde in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jh. teilweise niedergelegt. Der barocken Ausbauphase der Burg gehört der nicht vollendete so genannte Prinzessinenbau an der Südwestseite an, der als Witwensitz für eine Prinzessin aus dem Hause Sachsen-Weimar dienen sollte.

Nach der Verwüstung von Teilen der Burg durch Reichswehrsoldaten erfolgten 1932 Freilegungs- und 1933 - 39 Instandsetzungsarbeiten sowie weitere kleinere Reparaturen in den 1960er-Jahren.

(Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Die inmitten des gleichnamigen Ortes gelegene gut erhaltene Wasserburg Kapellendorf gehört zu den bedeutendsten Burgen Thüringens und zeichnet sich nicht nur durch ihre bauliche Vielgestaltigkeit, sondern auch durch die deutlich ablesbare bauliche Entwicklung aus. Zur Gründungsanlage der zweiten Hälfte des 12. Jh. gehört die leicht erhöht gelegene, annähernd kreisrunde Kernburg mit Resten der Ringmauer sowie dem Torso des freistehenden runden Bergfried, der einen Durchmesser von 10 m aufweist. Aufmerksamkeit verdient das gut erhaltene Buckelquadermauerwerk des Turmes, das sich nur bei wenigen Anlagen in Thüringen findet (z.B. Brandenburg, Frankenberg, Maienluft bei Wasungen). Das heutige Erscheinungsbild der Anlage wird durch die umfangreichen baulichen Veränderungen des 14. Jh. geprägt, als sich die Burg im Besitz der Stadt Thüringen befand. Nordwestlich an die hochmittelalterliche Ringmauer lehnt sich der annähernd rechteckige, fünfgeschossige Wohnturm, die so genannte Kemenate, an, der im Obergeschoss Kreuzstockfenster aufweist und sich durch eine Eckquaderung auszeichnet. In nachmittelalterlicher Zeit wurde die Kemenate als Waffenarsenal und Getreidespeicher genutzt.

Östlich schließt sich der bemerkenswerte eigenständige Küchenbau mit einer beeindruckenden Kaminanlage (14. Jh.) an. Zu den Ausstattungsdetails des Küchenbaus zählen der mächtige Rauchfang sowie ein Ausguss zum Zwinger zwischen Kernburg und spätmittelalterlicher Ringmauer, in dem Keramik des 12. bis 16. Jh. geborgen werden konnte.

Der Wasserversorgung der Kernburg diente eine innerhalb der Ringmauer befindliche Zisterne.

Die spätmittelalterliche Ringmauer, die teilweise bis in Wehrgang- bzw. Brüstungshöhe erhalten blieb, wird insgesamt von fünf Türmen flankiert, von denen sich die an der Nord- und an der Westseite gelegenen Türme in voller Höhe erhalten haben. Die Flankierungstürme sind teilweise als nach innen offene Schalentürme ausgebildet. Der ursprüngliche Zugang, dessen gotisches Portal sich im Mauerwerk noch abzeichnet, wurde in nachmittelalterlicher Zeit an seinen heutigen Standort verlegt. Der mächtige viereckige Turm in Tornähe bestimmt mit seiner geschweiften Haube sowie den beiden an der Feldseite erkennbaren runden Eckerkern bis heute die Ansicht der Burg von Süden. Nach Süden schließen sich an das Tor die sich unmittelbar an die Ringmauer anliegenden Trakte des Justiz- und Rentamts sowie der barocke Prinzessinnenbau an. Bei dem unvollendeten Prinzessinnenbau handelt es sich um einen über einem Sockelgeschoss aufsteigenden, zweieinhalbgeschossigen barocken Baukörper, dessen beide Obergeschosse (ein Ganz- und ein Mezzaningeschoss) durch Lisenen vertikal gegliedert sind. Westlich des das Tor flankierenden Turmes befinden sich ein Wohn- und ein Stallgebäude. Der von einem Zinnenkranz bekrönte Verliesturm an der Ostseite der Burg weist verschiedene bauliche Details auf, von denen insbesondere ein vorkragender Eckerker des Wehrgangs sowie ein Aborterker besondere Aufmerksamkeit verdienen. An der Innenseite des Verliesturms ist deutlich zu erkennen, dass es sich ursprünglich um einen zum Hof hin offenen Schalenturm handelte, der zu einem späteren Zeitpunkt mit einer vierten Wand geschlossen wurde.

(Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

1932/33 erfolgten Freilegungsarbeiten auf dem Areal der Burg, die sich insbesondere auf das hochmittelalterliche Kernburggelände erstreckten. (Jens Friedhoff)