Geschichte:

Als Lehen der Abtei Fulda verfügten die Grafen von Ziegenhain bereits um 1200 über die Gerichtsbarkeit in Spangenbeg. Nach 1200 fiel der Besitz als Afterlehen an die zur Ministerialität der Ludowinger gehörenden Herren von Treffurt, die vermutlich nach 1214 über dem Ort eine Burg gründeten, die u. a. der Sicherung der Fernstraße "Durch die Langen Hessen" diente. Ein Zweig der thüringischen Familie benannte sich 1238 nach Burg Spangenberg. Der zu Füßen der Burg gelegene gleichnamige Ort wird erstmals 1261 als Stadt bezeichnet. 1309 wurde für Spangenberg das Lippstädter Stadtrecht bestätigt. 1350 veräußerte Hermann IV. Burg, Amt und Stadt Spangenberg an den hessischen Landgrafen Heinrich II. Im Spätmittelalter diente Spangenberg Mitgliedern der landgräflich hessischen Familie zeitweise als Herrschaftsmittelpunkt bzw. Residenz, so z.B. den Landgrafen Heinrich III. (1299-1377), Otto dem Schützen, dem Sohn Heinrichs III. (gest. 1366) und Hermann dem Gelehrten (1341-1413). Darüber hinaus lassen sich auch in den nachfolgenden Jahrhunderten bis Ende des 16. Jahrhunderts vermehrt Aufenthalte der Landgrafen in Spangenberg nachweisen. Darüber hinaus diente die Burg gelegentlich als Witwensitz. Die Bedeutung von Burg Spangenberg für die Landgrafen von Hessen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit spiegelt sich eindrucksvoll in dem sukzessiven Ausbau der Anlage zur Festung bzw. zum Schloss. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg von den in kaiserlichen Diensten stehenden Kroaten zwar belagert, jedoch nicht eingenommen. Im Siebenjährigen Krieg gelang es den Franzosen am 9. November 1758, die Anlage im Handstreich einzunehmen. Aus der Festung erbeuteten die Franzosen 18 Geschütze, 307 Gewehre und 44 Pulverfässer. Nach dem Siebenjährigen Krieg diente Spangenberg ab 1763 als Festung und Staatsgefängnis, in dem Offiziere untergebracht wurden. Ab den 1840er Jahren wurden auf Burg Spangenberg auch politische Häftlinge interniert. Nach der Annexion Kurhessens durch Preußen wurde 1867 das Gefängnis aufgelöst und die Festungseigenschaft aufgehoben. 1870/71 diente die zuvor kaum mehr genutzte, jedoch baulich unterhaltene Anlage zur Unterbringung französischer Kriegsgefangener. 1907/08 wurde das Schloss seiner neuen Bestimmung als Preußische Forstschule zugeführt, die bis 1939 Bestand hatte. Im Zweiten Weltkrieg nutzte man das Schloss ein weiteres Mal zur Unterbringung von Kriegsgefangenen (vornehmlich englische Offiziere). Nach deren Abzug Ende März 1945 brannte das Schloss nach einem amerikanischen Luftangriff vollständig aus. In den 1950er Jahren erfolgte schließlich der Wiederaufbau des Schlosses unter der Leitung des Baurats Dr. Textor. Es folgte eine Nutzung als Hotel bzw. Gastronomiebetrieb sowie die Einrichtung eines Jagdmuseums in einem Nebengebäude. Nach umfangreichen Sanierungen in den letzten Jahren wurde das Hotel Schloss Spangenberg neu eröffnet. (Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

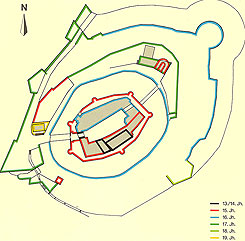

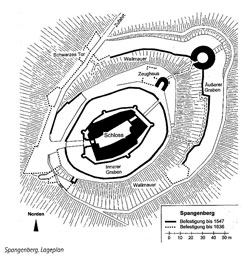

Die Anfänge der Gipfelburg reichen bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Von der hochmittelalterlichen Bausubstanz blieben nach bisherigem Kenntnisstand nur wenige Reste. Vermutlich wird man die untere Partie des Torturms zu der über polygonalem Grundriss aufgeführten Kernburg, weitere Mauerpartien sowie einen rundbogig gewölbten Keller der Gründungsanlage zuweisen können. Unklar ist, ob - wie in der Literatur behauptet - auch der mehr als 100 m tiefe Brunnen im Mittelalter entstand, oder ob es sich nicht vielmehr, wie in Homberg a. d. Efze, um einen frühneuzeitlichen Tiefbrunnen handelt. Für die Zeit ab 1430 lassen sich umfangreiche Baumaßnahmen in Spangenberg nachweisen: Hierzu zählen u. a. die Zwingeranlage mit Türmen, Wall und Graben. In den Jahren 1520 bis 1530 gehörte Spangenberg zu jenen Anlagen, die im Auftrag der hessischen Landesherren zur Festung ausgebaut wurden. In diese Zeit datieren der die Anlage umgebende Kanonenwall sowie das mächtige Rondell an der Nordostecke. Ende des 16. Jahrhunderts erstreckten sich die Baumaßnahmen auch auf die Kernburg. Der Hof wurde durch den Kommandantenbau und einen Saalbau vollständig umschlossen. Weitere Befestigungsmaßnahmen wurden vor dem Dreißigjährigen Krieg eingeleitet, für die man den Kasseler Baumeister Adam Müller verpflichtete. Am Fuß des Außenwalls entstanden Bastionen. Auf den Resten eines hufeisenförmigen Turmes entstand 1625 das Zeughaus, das nach der Kriegszerstörung 1945 in den Jahren 1981/82 rekonstruiert wurde. Außerhalb des Grabens entstand 1840 ein neues Wachhaus.

Bedingt durch die häufigen Umnutzungen der Kernburg als Kaserne, Gefängnis und Forstschule sowie der Zerstörung 1945 blieben keine Reste der spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Ausstattung vor 1600 erhalten. 1952 translozierte man ein aus Schloss Waldeck stammendes barockes Treppenhaus nach Spangenberg. (Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Die weithin sichtbare Burg Spangenberg erhebt sich auf einem steil über der Stadt aufragenden Bergkegel. Eindrucksvoll vereint die aus einer hochmittelalterlichen Burg hervorgegangene Anlage Bauteile des Hoch- und Spätmittelalters sowie der frühen Neuzeit. Die Kernburg wurde über einem polygonalen, dem Gelände angepassten Grundriss aufgeführt. Um einen schmalen längsrechteckigen Binnenhof gruppieren sich verschiedene Gebäude des 13. bis 17. Jahrhunderts. Zu den baulichen Details der Kernburg zählt u. a. ein gotisches Portal mit Narrenfratze und Rose. Auf der Südseite weist die Kernburg ein vermauertes Dreipassfenster sowie Maßwerkfenster und weitere gotische Fensterformen auf, die in das 13./14. Jh. datieren. Der Zugang der Burg erfolgt durch einen, in seinen unteren Partien wohl noch aus der hochmittelalterlichen Gründungszeit stammenden quadratischen Torturm mit einem spätgotischen Torgewände. Der Torturm ragt über die steilen Walmdächer der Hauptburg hinaus und trägt ein steiles Walmdach sowie vier spitzbehelmte Eckwarten. Vor dem Torturm befindet sich eine mit Zinnen versehene Zwingeranlage, die vormals über eine Zugbrücke erreichbar war. Offenbar befand sich an der östlichen Schmalseite der Kernburg ursprünglich ein zweiter Zugang, von dem sich lediglich Brückenfundamente und ein Torgang erhalten haben. Die gesamte Kernburg ist von einer schmalen spätmittelalterlichen Zwingeranlage umgeben. Die die Zwingermauer flankierenden halbrunden Schalentürme weisen Schlüsselochscharten auf. An den ausgemauerten inneren Graben schließt sich die bis zu 20 m breite Wallmauer (Kanonenwall) aus dem 16. Jh. an. Auf der Nordostecke befindet sich ein hufeisenförmiger Geschützturm mit einem Durchmesser von 10 m, der eine Mauerstärke von 2, 4 m aufweist. Der heute nur noch ca. 4 m aufragende Turm erreichte ursprünglich wohl eine Höhe von 10 m. Im äußeren Graben wurde um 1530 ein ursprünglich dreigeschossiges Rondell von 20 m Durchmesser mit bis zu 6,20 m starken Außenmauern aufgeführt. Die an der Nordwestseite sich den Schlossberg hochziehende Zufahrt wurde durch noch in Resten erhaltene spitzwinklige Bastionen gesichert. (Jens Friedhoff)